Una aldea «maldita» a las puertas de Madrid

Cuatro paredes de ladrillo rojo, los deteriorados restos de la iglesia de San Pedro Apóstol, del siglo XVII, y un murete medio caído son los únicos vestigios de la aldea de Polvoranca, la semilla de la actual ciudad de Leganés (190.180 habitantes). Su población, que llegó a superar las trescientas personas, hoy se reduce a una bandada de palomas que revolotean inquietas cuando ven acercarse a algún ciclista o paseante esporádico.

La abundancia de agua en los alrededores, que atrajo a los primeros pobladores de la zona durante la Edad del Hierro (siglos VIII al V a. C.), fue también la causa de la desaparición de la villa. Los constantes brotes infecciosos originados en las numerosas lagunas cercanas —La Recomba, Maripascuala y Sisones, alimentados por los arroyos Recomba y Cantochado— obligaron a los habitantes de Polvoranca a abandonar gradualmente sus casas durante todo el siglo XIX. También dieron al pueblo fama de lugar invivible y maldito.

«Es una zona freática, con mucha agua estancada que atraía a montones de mosquitos», explica Vicente Gordillo Carmona, propietario de un importante archivo fotográfico y documental sobre la vida en Leganés y poseedor, desde el pasado mes de diciembre, de la Medalla de Plata de la ciudad. «Provocaban las llamadas fiebres terciarias, es decir, paludismo, que causa en el enfermo fiebre y diarrea. La mortandad era impresionante, y muchas familias empezaron a trasladarse a la cercana Leganés».

Oro y restos humanos

Los descubrimientos ocasionales de cuerpos en las cercanías de la iglesia no hicieron sino acrecentar la leyenda negra del lugar. En su crónica Un pueblo abandonado a dieciséis kilómetros de Madrid, publicada en ABC en 1957, el periodista Alfredo Semprún afirma:

«Hace algunos años, al derrumbarse una pared medianera, se descubrieron los esqueletos, hoy enterrados en Leganés, de toda una familia marquesal, lo que se deduce, debido a las espuelas de oro y otros ornamentos que, junto a los restos de los varones, fueron hallados (…) En otro muro, frontal al anteriormente citado, se encontró el cadáver de una joven, el cual, embalsamado, conservaba en toda su pureza los bellos rasgos de damisela, hija sin duda de una de las familias señoriales de Polvoranca».

En 1999, una excavación arqueológica sacó a la luz vestigios de un crematorio funerario con restos de más de dos mil quinientos años de antigüedad. El último hallazgo, que incluye huesos de piernas y brazos, un cráneo completo, restos de otros cráneos y huesos fragmentados, se produjo en 2005, cuando una excavadora realizó unas catas al pie de los muros para comprobar la resistencia y el estado de las paredes de la iglesia abandonada.

No es el único mito que rodea las ruinas de la aldea. Algunos vecinos creen que las cuevas bajo los restos del templo esconden vasijas repletas de joyas y monedas de oro, enterradas por los habitantes de la cercana Fuenlabrada durante la Guerra Civil. Otros afirman que Don Juan de Austria, Jeromín, hijo del Emperador Carlos I y Gobernador de los Países Bajos, vivió allí de niño, en lugar de en Leganés. Sin embargo, Vicente Gordillo no les concede credibilidad. «Hay muchas leyendas sobre Polvoranca: que hubo lápidas romanas, un tesoro escondido… Yo jugué de niño en la zona y no son ciertas».

Tampoco le parecen creíbles a Javier Leralta, periodista, escritor y gran conocedor de la historia de Madrid. «En torno a los lugares despoblados surgen todo tipo de leyendas e historias sin fundamento. Polvoranca nunca llegó a ser una población de entidad importante, por lo que dudo que Don Juan de Austria viviera ahí. Además, existen documentos que recogen con precisión que sus padres adoptivos, que le acogieron como favor personal al emperador Carlos, tenían una vivienda en el centro de Leganés».

Pese a la desaparición del pueblo, el nombre de Polvoranca sigue siendo muy conocido entre los habitantes del sur de Madrid. Sus terrenos forman hoy parte del parque homónimo, una gigantesca zona verde de 150 hectáreas de extensión entre las localidades de Leganés, Fuenlabrada y Alcorcón. Su nombre podría (según documentación recopilada por los trabajadores del Centro de Educación Ambiental de Polvoranca), derivar de Laurianus, el señor de una villa romana del entorno al que posteriormente —durante la ocupación musulmana de la meseta— se añadió el sufijo -que (convirtiéndose en Loranque). Siglos después, durante la Edad Media, se sumó el prefijo pol- (relacionado con la acción de poblar), y el paso del tiempo acabó corrompiendo la palabra en Polboranque. En 1794, el entonces propietario de estas tierras, don Pedro Ignacio de Belluti Vélez, decide cambiar la B por la V.

La «hija» que absorbió a la «madre»

De acuerdo con la mismas fuentes, la aldea no se constituyó como poblamiento estable hasta aproximadamente el año 1100, después de la conquista cristiana de Toledo a los musulmanes. Dos siglos después, en torno a 1280, muchos de los habitantes se trasladaron al norte para fundar Leganés, junto con pobladores de los cercanos Butarque y Overa.

Casi seiscientos años después, una segunda migración acabó definitivamente con la villa, que en 1849 fue absorbida por Leganés. Es imposible, sin embargo, saber la fecha exacta en la que quedó totalmente abandonada. En la novela de Benito Pérez-Galdós Nazarín, de 1895, que narra el deambular del padre Nazario por el sur de Madrid, aparece mencionado un personaje natural de Polvoranca, Ándara, quién se refiere a la aldea: «No se crea usted que Polvoranca es cualesquiera cosa, que allá tenemos gente muy rica, y los hay con seis pares… de mulas, quiere decirse».

«En el siglo XX aún quedaba gente viviendo de la tierra en el pueblo», afirma Javier Leralta. Con él coincide Vicente Gordillo: «Hubo gente, un par de familias, hasta bien entrado el siglo XX, que se dedicaban a criar toros para los encierros de Leganés». En su texto de 1957, el periodista Semprún da cuenta de la vida de la última habitante de Polvoranca: Cecilia, quien había reconvertido la pila bautismal del templo en su lavadero particular.

«Lo arrancaron con un tractor»

«La despoblación de Polvoranca se produjo de forma gradual» explica Leralta. «La gente fue abandonando sus casas, pero se llevaron sus bienes. Casi todo lo de valor fue a parar a Leganés». Un ejemplo es el escudo de armas que decoraba una de las fachadas de la casa principal de Polvoranca. «El escudo ahora está en Las Dehesillas», recuerda Vicente Gordillo. «Yo lo encontré hace años en una finca particular, lleno de moho, y lo denuncié al Ayuntamiento. Más tarde me contaron la historia de cómo alguien lo había arrancado de la pared, con un tractor y unas colchonetas». Las imágenes de la iglesia de San Pedro Apóstol corrieron una suerte similar. «Se recogieron y veneraron en la parroquia de Leganés», explica Semprún en su texto, pero añade que resultaron destruidas durante la Guerra Civil.

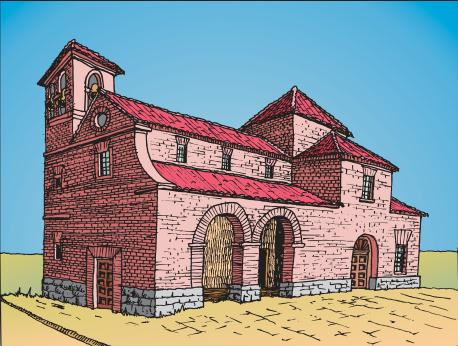

Lo que nadie se pudo llevar fue la propia iglesia, una pequeña joya hoy muy deteriorada, que fue terminada en 1655. «Sus arcos de medio punto indican una arquitectura de formas románicas, aunque fuera construida en época posterior», afirma la profesora de Historia del Arte María Dolores Domech. «Los arquitectos fueron Francisco de Mora y su sobrino Juan Gómez de Mora, de mucho nombre y prestigio en la Corte de los últimos Austrias. Los dos figuran entre los arquitectos más importantes de la capital», explica Leralta. El primero fue uno de los máximos exponentes de la arquitectura herreriana, mientras que el segundo fue nombrado maestro mayor de las obras del Alcázar de Madrid y «autor de la Casa de la Villa, el antiguo Ayuntamiento de Madrid capital». También fue el responsable del último tramo de las obras de la Plaza Mayor de Madrid.

Hoy, 258 años después de su construcción, parece claro que el templo no volverá a recuperar su belleza. Ni la presión vecinal ni las diversas iniciativas para reconstruirla —una, en los 80, encabezada por el prestigioso arquitecto José María Pérez Peridis, y la más reciente, en 2005— han tenido éxito en la misión de rescatar este pedazo de la historia del sur de Madrid.