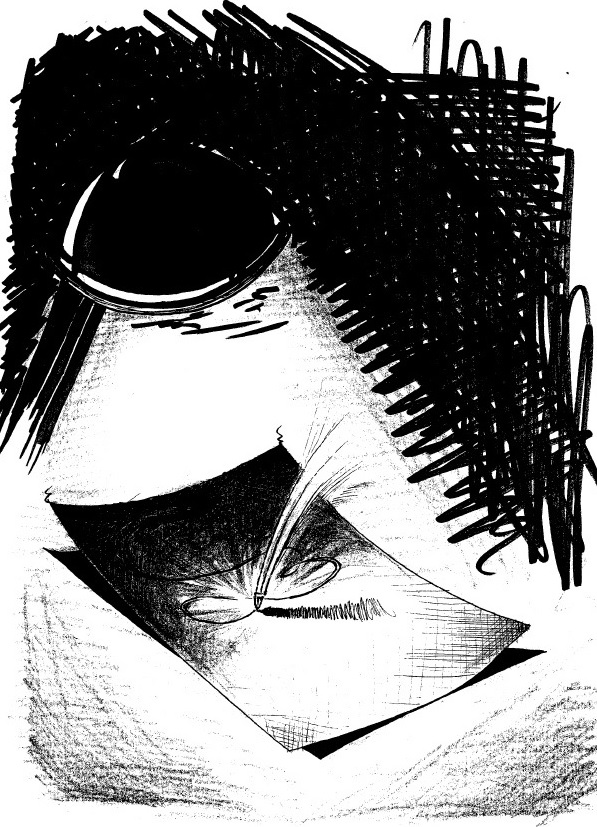

Los ríos de la oscuridad

Un leve susurro delata el asesinato que se está cometiendo. Un fino caudal se abre paso por la superficie. Con suavidad. Lentamente. Curva a curva. El filo de la daga, una minúscula bola metálica, gira sobre sí misma, aprieta, empuja, rasga. Embadurnada en tinta, deja su rastro sobre la hoja de papel. Mata su nívea perfección mientras se siguen mezclando en un susurro las disculpas murmuradas de la escritura y el quejido del folio al ser profanado. El olor de la tinta, como el de la sangre, se extiende.

El bolígrafo se abandona a sí mismo impulsado por una fuerza mayor. Un movimiento suave, continuo y rítmico mece su cuerpo. Siente el contacto ajeno. La presión de una mano extraña, decidida y cálida que contrasta con su rigidez y frialdad. No para, no descansa. Continúa con su crimen sin corregir errores, sin un ápice de arrepentimiento.

La luminosidad de la hoja agoniza, un rastro oscuro la devora. Luces y sombras batallan mientras la luz de la lámpara arranca destellos al plástico del bolígrafo. Estos aletean libremente sobre las palabras atrapadas. Danzan sobre la superficie como luciérnagas escapando de la oscuridad. Acarician, cosquillean, dan calor fugazmente y desaparecen.

Pero la tinta obedece el camino marcado. Los movimientos se hacen agresivos, nerviosos, tajantes. Las brechas en la cuartilla se hacen más profundas. Cortes y estocadas que llegan camuflados tras una leve caricia del dorso de la mano. La tinta se agolpa y el espacio para respirar, se agota.

Una floritura final envuelve una última palabra. Una brisa cálida disuelve la humedad de los pigmentos y se lleva con ella la última inocencia de la cuartilla. Su muerte está firmada.