Asesinato en el expreso de Andalucía

Eran las siete de la mañana del 11 de abril de 1924. Amanecía en la Estación Central de Córdoba y el día se presentaba claro y primaveral. Los ambulantes del tren-correo de la noche no habían dado señales de vida desde la estación de Aranjuez. En realidad, los paquetes que debían haber depositado en la estación de Alcázar de San Juan y en Santa Elena nunca fueron entregados.

El jefe de estación de Alcázar de San Juan había dado la primera voz de alarma: los oficiales de correos irían borrachos, pensaron sus compañeros de Alcázar. Se habían pasado una estafeta. La segunda llamada de atención puso en guardia a los compañeros del servició postal de Córdoba.

El tren llegó a la capital andaluza a la hora del alba, dando bufidos y protestando aún por las cuestas de Despeñaperros. Al detenerse en la parada cordobesa, el humo de la máquina de vapor comenzó a expandirse sin control alguno e invadió los andenes. Los encargados de la estafeta se acercaron al vagón correo para ver qué sucedía y recoger la valija, pero al llamar a los encargados de servicio en el tren, el silencio fue la respuesta.

El encargado del puesto de correos dio parte a la Guardia Civil y seis números de la Benemérita hicieron acto de presencia con sus tricornios charolados. Un remolino de gente se apelotonó frente al coche-correo del expreso. Uno de los empleados del puesto de correos, al asomarse por la ventanilla, vio que todo estaba muy revuelto. El sargento de la Guardia Civil dio la orden para forzar la puerta y ver qué pasaba con los oficiales del servicio postal. Al llegar a la recámara de la valija, el sargento y el guardia se encontraron un cuadro propio de la etapa negra de Goya.

A uno de ellos le habían aplastado el cráneo y yacía boca arriba. Al otro, más joven y corpulento, le habían disparado dos tiros. Uno de los disparos se lo habían dado en el pecho, a quemarropa, y el otro en la boca. La valija con el dinero y las joyas había desaparecido: el tren había sido asaltado.

La búsqueda de los criminales

El sargento de la Guardia Civil salió lívido al andén, ordenó el desenganche del vagón, lo puso bajo custodia y llamó inmediatamente a Madrid. A la tranquila Córdoba no solían llegar paquetes como ese a menudo.

Enseguida se supo que las víctimas eran dos. El oficial primero Santos Lozano León, de cuarenta y cinco años de edad, casado y padre de cinco hijos. Un hombre metódico y formal que tenía a su cargo la línea Madrid-Cádiz. El otro era el oficial de segunda Ángel Ors, de treinta años de edad, un hombre de complexión atlética, fuerte y con fama de temerario que se encargaba de la línea Madrid-Málaga.

No había más información. Nadie había visto a los asaltantes y no se sabía el punto y hora exacta en la que tuvo lugar la tragedia.

Los rumores del crimen en el tren-correo de Andalucía comenzaron a propagarse. Miguel Pedrero, taxista, leyó en los periódicos la noticia del asesinato de los dos oficiales de correos. Recordó un suceso extraño de la noche pasada: un tipo alto, delgado y desgarbado, aunque vestía de forma impecable (con un elegante traje de fino hilo blanco y sobrero a juego), le había contratado para ir a recoger a unos amigos suyos a la estación de Alcázar de San Juan. El cliente no le había dado demasiada conversación, pero al conductor, Pedrero, le hacían gracia sus formas refinadas.

Una vez que estuvieron a la estación de Alcázar, como el expreso de Andalucía no había llegado, esperaron en la cantina con unos tragos. Con la venida del tren, el dandy le ordenó aguardar allí mientras él iba al encuentro de sus amigos. Regresó al cabo de un rato con el semblante serio.

-¡Nos vamos! -dijo-.

Se encaminaron al coche, y cuando ya estaban cerca, se encontraron una estampa curiosa. Allí había tres hombres. Por un lado, había un tipo con las mismas maneras suaves y discretas. Los otros dos eran de esos con quien nadie querría encontrarse en un callejón solitario. Malevos con pinta de navaja fácil y certera, de esos que a primera vista delatan que son choros habituales que se mueven sin dificultad en el hampa.

Parecían enfadados entre ellos y apenas intercambiaron palabra. Recuerda el conductor, Pedrero, que al hacer una parada de repostaje se comportaron de forma extraña. Insistían en irse rápido y se mostraban bastante taciturnos y nerviosos.

El taxi regresó a Madrid por el Portillo de Embajadores, y los dos chulos fueron los primeros en bajarse, sin mediar palabra entre ellos y los jóvenes señoritos.

Al taxista, Miguel Pedrero, le pareció todo sospechoso y acudió a la Policía. Pero los agentes pensaron que nadie podía ser tan imbécil como para ir a atracar el tren-correo en taxi.

Dos inspectores hacen la ronda por el Portillo de Embajadores. En un puesto callejero se topan con un sereno. Comentan lo que dicen los periódicos del crimen del expreso.

-¡Dicen que han sido de Madrid! -comenta el sereno-.

-Sí, eso es lo que dicen -contesta uno de los inspectores-.

-Pues esta noche he visto yo una procesión nocturna un tanto particular. Cuatro tipos llegaron en un taxi a las seis de la mañana. Y de fiesta no venían. Eran como el agua y el aceite. Dos eran una pareja de señoritos. Los otros, chulos expertos en el manejo de la cheira. A uno de ellos lo conozco, vive en la calle Toledo y se llama Antonio Teruel.

Los asesinos

Entonces la bofia empezó a pensar que sí, que igual hay alguien lo suficientemente imbécil como para ir a robar en taxi.

Deciden comprobar lo que les ha dicho el taxista y el sereno y se plantan en la casa del malevo Antonio Teruel. La portera les confirma la historia del sereno y añade que a la casa llegaron casi a las siete de la mañana. La descripción que hace la mujer de los personajes y la hora de llegada concuerda con las historias del taxista y del sereno.

Los inspectores suben al piso indicado por ella y no encuentran al tal Antonio, pero sí a su mujer y se la llevan a comisaria. Teruel se ha quedado escondido en una buhardilla, pero sabe que es cuestión de tiempo que los cacen. Coge una pistola de corredera y se descerraja un tiro en la sien.

Antes de pasar a mejor vida, Antonio Teruel escribe a su mujer una nota de despedida en la que delata a José María Sánchez Navarrete como inductor y cerebro del crimen.

Navarrete era un vividor, hijo de un Coronel de la Guardia Civil que había sido asistente de Miguel Primo de Rivera. A este niño de una familia de buen pasar, su padre le consiguió un trabajo como oficial de correos. Se había dejado mucho dinero en el burle y las deudas de juego empezaban a perseguirle. Una noche en que las ansias del tapete se hacían difíciles, conoció a José Donday, alias El pildoritas. Donday era un cubano aficionado a los narcóticos y la cocaína que gustaba de hacer de la química su trabajo. En los antros de Madrid, Donday y Navarrete empezaron a entenderse y se hicieron amantes inseparables.

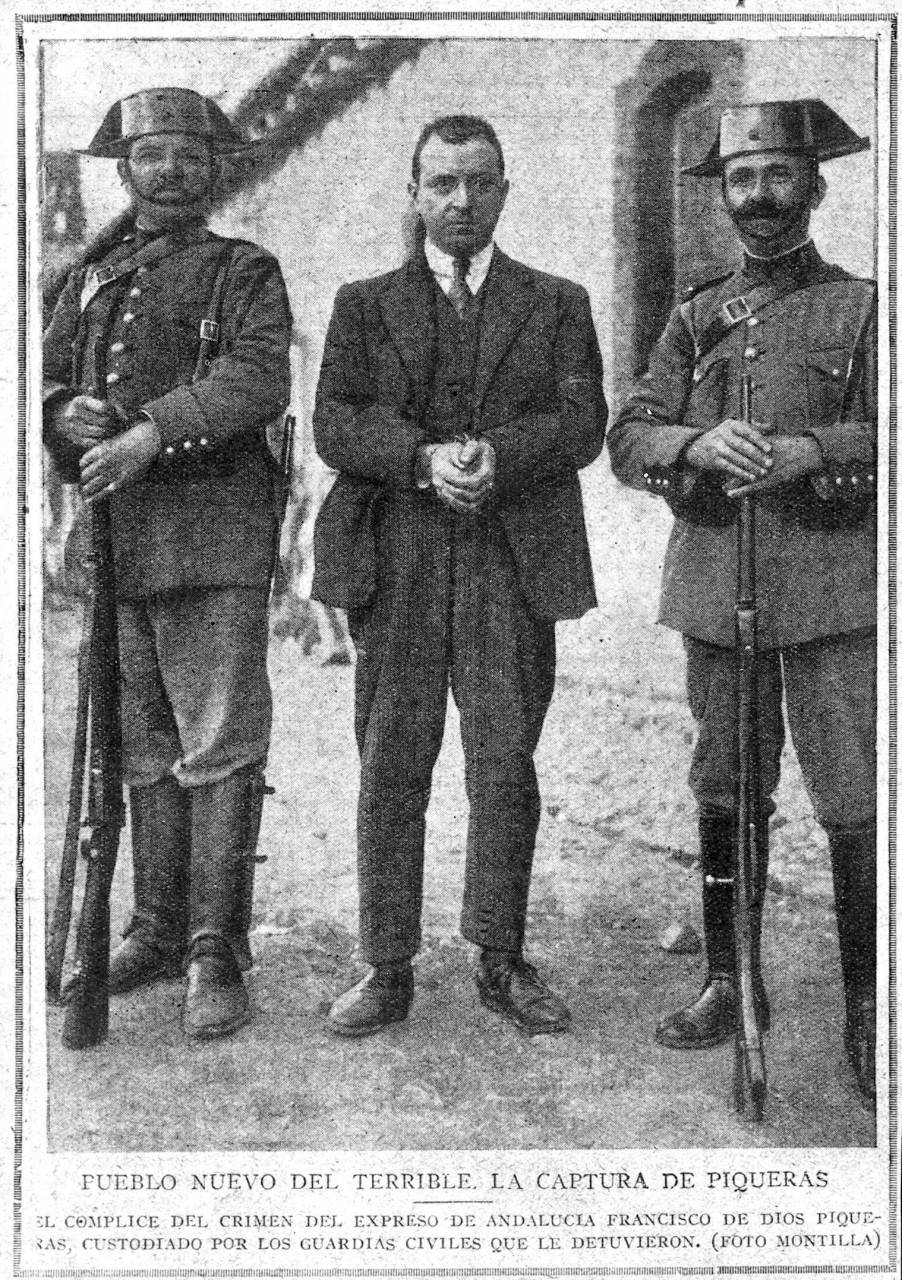

Las deudas del burle hicieron caer a Navarrete en manos de Honorio Sánchez Molina, propietario de la pensión La Internacional y aspirante a concejal, que por la noches organizaba timbas y prestaba a interés de usura. Para los casos de impago, Molina solía contar con Antonio Teruel, El albañil, y con Francisco de Dios Piqueras, conocido como Paco, El Fonda, un tipo medio tuerto por una mancha en el ojo que le había dejado la sífilis. Dos jugadores de ventaja que no encontraban mucho problema en enfriar a quien se pusiera por delante.

Las deudas con gente así no eran recomendables, así que le propuso a Molina el asalto del tren-correo. El acceso al vagón del servicio postal era fácil, sus contactos le permitirían hacerlo sin problema. Se subirían en Aranjuez. Accederían al tren por el lado contario a los andenes para asegurarse de que nadie les viera. Navarrete contactaría con Ors para que le franqueara el paso.

Donday le proporcionaría unas píldoras que dormirían al oficial Lozano, luego limpiarían la valija con el dinero y las joyas, y al llegar a Alcázar de San Juan descenderían del tren, otra vez, por el lado contrario a los andenes.

Molina decidió que Donday era flojo para el atraco y que debía ser el encargado de recoger a Teruel, a El Fonda y a Navarrete en la estación de Alcázar. Ellos serían quienes se subirían al vagón.

Pero los planes de los señoritos amantes chocaron con la impaciencia de los malevos de los bajos fondos, que no tenían el día para sutilezas. Una vez en el tren, y visto que las píldoras de Donday tardaban más de la cuenta, Antonio Teruel tomó unas tenazas de marchamar del vagón y le dio pasaporte a Lozano. Probó de nuevo con Ors, que dormía, pero éste se levantó dispuesto a la lucha y Teruel tuvo que que tirar de hierro para meterle plomo en el cuerpo.