De Canillejas a Sol bajo el cielo de algunos viajes

El metro no es un lugar de encuentro para extraños ni de conversación para los que se conocen. En Canillejas, a las afueras de Madrid, la parada recuerda a un sumidero donde las charlas se ahogan, los ojos cepillan el suelo y aún en la superficie, mientras dos guardas discuten entre sí, las evidencias apalean una curiosidad un poco idiota.

— ¿Por qué hay una ambulancia? ¿Ha pasado algo?

— Claro.

Supongo que hay que insistir.

— Le ha dado un yuyu a alguien, vamos.

— Sí.

Qué lacónico.

El guarda inicia una digresión sobre el tabaco y sus consecuencias para la salud. Momento de huir. Mientras me giro con una sonrisa de alambre considero que el diálogo breve precede al silencio que hiere las entrañas de la capital, o las entrañas de cualquier cosa que merezca la pena o donde haya seres humanos. Aunque suene pedante y no estemos en domingo, que es el día para ese tipo de ocurrencias.

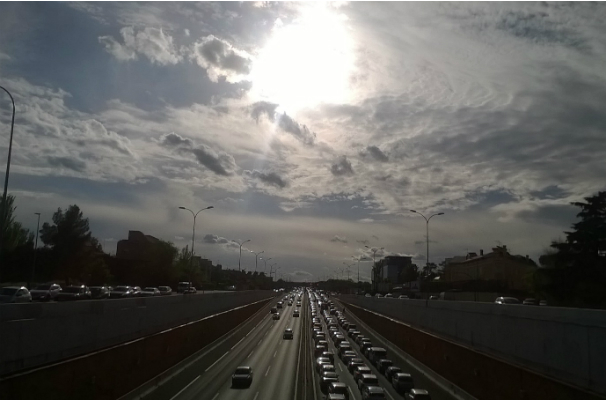

La tarde no debería ser subterránea. De camino hacia los tornos, veo que las baldosas del metro tratan de imitar los rayos del sol. A mis espaldas dejo el cielo hinchado, donde las nubes ahogan una luz que brilla sobre los coches y rechaza la noche, que aún tardará en llegar.

Casi nadie espera en el andén. Un anciano, con gafas y cara de dejarse molestar, acepta que le pregunte por la estación, aunque reconoce que es la tercera vez que viene y se marcha. Mal día para el reporterismo de riesgo. A unos metros de distancia, un niño sostiene uno de esos chismes que sirven para matar marcianitos y exclama, bien contento, que el metro es «como una atracción». Con la ventaja de que no da vértigo, me digo yo.

El hombre contemporáneo ha desarrollado una habilidad finísima para escaquearse de los demás. Este comportamiento, por todos practicado cuando cogemos el ascensor con un vecino, es decir, con un extraño, tiene una de sus expresiones más elevadas en el metro. Las personas evitan el contacto directo con los ojos del otro, aunque eso suponga observar con fascinación el techo del vagón o las manchas negras que salpican su suelo. No creo que se trate de una cuestión de timidez, sino de miedo.

(Aunque los ojos de la madre de esa chica ciega y les yeux fendus et couleur de pistache me desvelaron lo que es un ser humano)

Quizá nos fiamos más de los móviles, que cuelgan de las manos de mis compañeros de viaje, o de los libros, aunque cada vez sean menos. Y aunque no conozco personalmente a los señores que mandan en el metro, resulta evidente que este tema les inquieta. Por eso tienen una campaña para que la gente lea y en el vagón, curiosamente junto a la puerta, pegan carteles con fragmentos de literatura. Como el de esta poesía de Margarita del Mazo:

Pertenecer a un rebaño es fácil

porque solo hay que hacer lo que hace el resto.

Tampoco hay que exagerar. Si mides uno sesenta y te quieres enganchar a una de las barras altas del vagón, no basta con «hacer lo que hace el resto». Principalmente porque no puedes. Solo los hombres llegan con comodidad. Cerca de mí, una mujer, que calza unos tacones que no sé calcular, pero con los que parte del personal bípedo caería al suelo, es la única que lo consigue.

La gente se acumula en el vagón porque Callao se acerca. Encajada en un rincón, los espacios para ocultar la mirada se reducen bastante. Unos señores de Albacete hacen aparición. Paco es su líder. Viste uno de esos abrigos acolchados, de color verde botella, que relaciono con José Luis López Vázquez desde que vi La escopeta nacional. Repeinado hacia atrás, supongo que su maleta manchega acogió un bote de gomina camino a la capital. Mis sospechas se confirman de inmediato.

— Y nosotros ahí con siete limusinas llenas de putas.

Empiezo a anotar. Su grupo de amigos, a los que llama con demasiada ambición la guardia pretoriana, me descubre rápido. Nunca serví de espía. Ahora que Paco lo sabe todo y que yo considero patético justificarme, sobre todo porque lo único que se me ocurre es decirle que repaso un examen de la universidad, suplica:

— ¡Pero esto no lo publiques!

Al cabo de un rato, el debate versa sobre cuestiones médicas. En Callao hago transbordo a Sol, Paco me abandona y mi trayecto acaba. Un tipo que hace malabares recrimina a un viandante en la calle:

— ¡Eh, eh! ¡Que los tíos con traje dan limosna!

Sonrío y vuelvo a mirar al cielo, porque el cielo me gusta por encima de todo.

Mis compañeros llegan al Kilómetro 0 de forma intermitente. Y aunque no sea domingo, ni hoy ni entonces, debo admitirlo: creo que las cosas terminan en un punto de partida, porque en eso consiste viajar.