Revolución sexual en el Metro

«El hombre del metro sueña una ciudad de sol y ocio a la que nunca sale, la ciudad de las estatuas y los bares es una pesadilla del hombre de allá abajo, del viajero, hundido, del que va en el metro, tú, yo, asiento reservado… […]

No, la ciudad no existe, la ciudad es una locura, una invención, una esperanza, una mentira. La sueñan desde allá abajo los que van en Metro, ánimas del Purgatorio en túnel, justos en multitud, limbo húmedo, catacumba veloz. No existimos, no tomamos café, no hacemos el amor. Solo nos sueña, desde lo profundo, un hombre silencioso que va en el metro»

«Mortal y rosa», de Francisco Umbral

Umbral decía que el metro era un inmenso útero latiente de multitud. Es casi una bonita definición de lo que uno puede encontrar allí en realidad.

Ahí abajo hay otro mundo, un lugar que cada día vive bajo nuestros pies. Allí la gente empieza a leer un periódico o acaba un libro. La gente se emociona, disfruta de los músicos callejeros, charla y critica. La gente puede enamorarse o acabar empapados en el sudor de otros. Pero así, a primera vista, si me preguntas lo que hay en el metro mi respuesta será clara: en el metro hay smartphones y de ellos salen unas prótesis a la que podríamos llamar personas. «La ciudad no existe/ no existimos», dijo Umbral. Todo lo que existe está metido en ese aparato que llevamos pegado a todas partes.

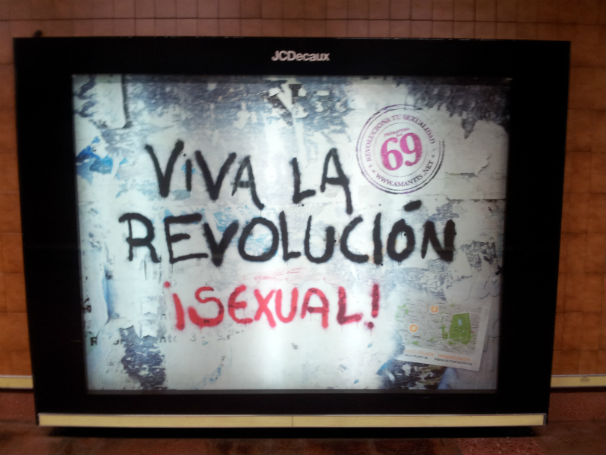

Así que bajé al metro esperando encontrar alguna clave de que hay algo más en el mundo aparte de esa esclavitud virtual a la que todos nos autosometemos. Y encontré la primera: «Viva la revolución ¡sexual!», decía un cartel. Sí, sí, que viva, ¿pero dónde?

En los vagones de la línea 10 nadie habla. Desde Plaza de España a Tribunal viajan muchos hombres trajeados. Van y vienen del trabajo, no hablan, no sonríen, solo miran al frente. Parece que caen flotando desde la superficie hasta el vagón, como si saliesen de un cuadro de Magritte.

Entre tanto gris hay un hombre mayor y una chica, uno en cada lado del vagón haciendo una costumbre que creía olvidada: leen un libro, lápiz en mano, mientras marcan frases y palabras. Hay también otra chica, sentada a mi lado, de rizos rubios. En su cuaderno hay un dibujo de un señor mayor que se encuentra al fondo del tren. Y de repente para de dibujar y comienza a escribir y yo me pregunto si estaremos haciendo lo mismo, si ambas escribiremos un texto sobre el metro y si el suyo hablará de mí, igual que el mío habla de ella.

Pero no tengo tiempo de comprobarlo. Transbordo en la línea 1. Sube un hombre, camisa de rayas. Lleva guitarra y armónica, y si tuviese algo de pelo casi podría decir que se parece a Dylan. La música siempre me anima, aunque de primeras el tío no tiene nada que ver con el cantante folk. Aún así, el ritmo es pegadizo, aunque nadie más levante la cabeza para escucharlo.

«Buenas tardes tengan, vengo en son de paz, no quisiera molestar […]. Canto a cambio de una sonrisa, un aplauso, una mirada, una palmadita en la espalda o una monedita en el sombrero».

La canción es terrible, como para no darle ninguna moneda, pero me recoge la chaqueta del suelo y me hace sentir culpable. Suficiente, él se queda con mi dinero y yo me quedo sin cerveza.

Nadie más lo ha escuchado. Tal vez es mejor para ellos. Unas chicas sentadas hablan de «tecnofobia», una familia come hamburguesas del McDonalds y una mujer con pinta de sueca atrae todas las miradas porque su cabeza logra tocar el techo. Yo ni siquiera llego a cogerme a la barra de arriba.

La gente no se toca, no se sonríe, Umbral tenía razón, la ciudad no existe, no tomamos café, no hacemos el amor, no existe la revolución ni fuera ni dentro de este mundo de hierro y acero.

Bajo del vagón porque llego temprano y por circunstancias de Madrid, que para estas cosas es muy pequeña, aparece un amigo, un antiguo compañero de trabajo, de cuando yo también vestía de gris y cogía la línea 10. Saludos, abrazos, «he quedado por ahí».

–Llego temprano. Te acompaño.

Aparece su amigo. Les cuento mi teoría-adolescente-de-todo-es-una-mierda. El amigo, al que llamaremos Jota, no está de acuerdo. Dice que todo es amor. No sé si reírme en su cara. Pero tiene unos ojos muy azules e inocentes y una sonrisa blanca impecable, y empieza a ser contagioso, así que le escucho.

Jota dice que cree en el amor. Que sus padres llevan juntos desde el 87, que cree en el amor porque es lo que siempre ha visto.

–¿Y tú?–, pregunto.

Él responde con otra historia. Parece el típico tío plomo que se enamora cada dos por tres, pero resulta que no, que solo ha tenido dos momentos. El primero a los 16 con la chica con la que tuvo su primera revolución sexual. Pasaron algunos años juntos, él se fue de Erasmus y ella fue a verle para decirle que no lo tenía claro. Volvió a Madrid dos semanas después y ella le dijo:

–Lo siento, soy feliz.

Había conocido a otro. Por suerte para Jota, que a diferencia de mí es un creyente absoluto, este verano conoció a otra chica. Un tiempo antes estuvo trabajando de camarero en un restaurante de una plaza del centro de Madrid. Acabó harto del lugar y decidió largarse de vacaciones con el dinero que había ganado. Se fue a Canarias a hacer surf y a mendigar una cama en las casas de sus amigos. En esas se encontró buscando hierba por las islas con poco resultado hasta que apareció una chica que le consiguió un lugar para el trapicheo. Sí, obviamente, esa chica es LA CHICA. Hubo miradas, conversaciones musicales y al final tuvo que prorrogar sus vacaciones.

Más o menos es la historia, por el camino pasaron baches y golpes, como todos, de hecho la chica en cuestión tenía al principio un novio, «justo el tío que me acaba de abrir la puerta del metro», me dice Jota sin rastro de ironía mientras sigue con su teoría.

«La clave del universo es la libertad sexual. Si uno se siente a gusto y libre el primer día haciendo el amor sabe que puede hacer lo que quiera», dice él. «La revolución sexual», pienso yo.

Y mientras salgo de esos metros bajo tierra pienso en Umbral y en que tal vez se equivocaba: Sí tomamos café, sí hacemos el amor. Por eso yo ahora cojo el autobús.